灵璧县浍沟镇车李村党总支书记、村委会主任李文利:

车李菌香添“新味”

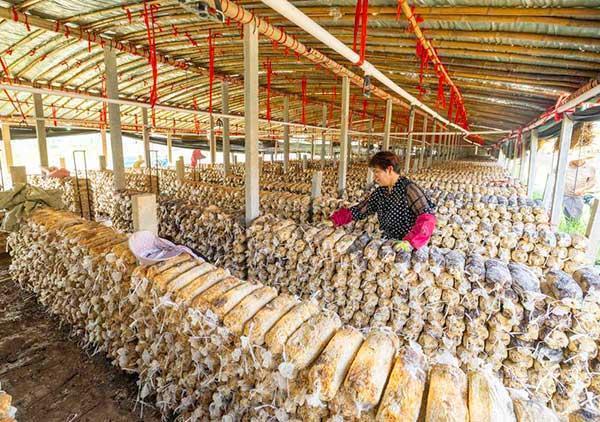

村民在毛木耳大棚里管理菌包。记者 苏洋 摄

从双孢菇单一种植到毛木耳“新苗”扎根,从本地“小打小闹”到订单遍布多省,从村“两委”决心“探路子”到种植户坚定“跟着干”——灵璧县浍沟镇车李村的蜕变,藏在毛木耳产业从无到有的突围里,印证着“头雁跟飞促振兴”专项行动的实践力量。

“产业要旺,不能守着老本行,得在‘特色’上再加把火。”车李村党总支书记、村委会主任李文利望着一座座标准化毛木耳大棚,眼神坚定地说。2024年初,李文利赴杭州市临平区塘栖街道塘栖村跟班学习,在塘栖村党委书记唐国标手把手指导下,吃透了枇杷全产业链发展的“致富经”。学成归来后,李文利立足车李村现有产业基础,研究决定种植毛木耳,让这株“新苗”和原有的双孢菇一起,成为村民增收的“双保险”。

躬身研学取“真经” 破单一种植困局

“人家把一颗枇杷做成鲜果、罐头、果脯,连花瓣都能做成花茶,还能靠着枇杷园做采摘游,从头到尾都是收益点。”在塘栖村跟班学习期间,李文利深刻意识到:车李村虽然有双孢菇产业,但要想进一步壮大,就得在“产业多元布局”和“抗风险能力提升”上破局。“过去总想着种好双孢菇就行,可市场一波动就心慌,说到底还是产品形式太单一,没有形成自己的竞争优势。”李文利说。

初到塘栖村,为把经验学深学透,李文利把日程排得满满当当。在枇杷园里,他看着果农按果径、色泽、饱满度来采摘枇杷,默默记下如何根据品质进行精准分类;在产业加工厂,他观察生产流程与质量管控,遇到技术细节就拉着工人请教;跟着采摘游负责人走在果园小径上,他特地留意路线规划和活动设计的巧思,琢磨着如何用趣味体验留住游客。每晚回到住处,他又及时整理当日所学、复盘思考,反复推演这些经验在车李村的落地可能。

随着学习的深入,塘栖村产业里的“协同密码”逐渐清晰。他看到游客采摘枇杷按重量付费,出口处的枇杷罐头、果脯被争相选购——“这就是‘种植+文旅’的联动,游客摘果时顺带购买衍生品,既拓宽销路又提升产品附加值。”唐国标的点拨让李文利豁然开朗,“单一产业抗风险弱,得像这样串起多元业态。”

带着为车李村寻找适配业态的问题,李文利多次请教唐国标。“新产业得和老产业互补——比如双孢菇以鲜销为主,就需要找个耐储存、能做干货的搭配;双孢菇本地卖得多,那就可以找个适合发往外地的作补充。”唐国标的话像一把钥匙,打开了李文利的思路:毛木耳生长期短、耐运输,正好能和双孢菇形成搭配!他立刻在笔记本上列下“毛木耳试种计划”,从菌包采购到物流渠道,都标注上“参考塘栖枇杷模式”。

一个月后,李文利的行李箱里装着满满的笔记和1套塘栖枇杷产业链手册。笔记的最后一页,他画了幅对比图:左边是车李村双孢菇“种植-销售”的简单链条,右边是塘栖枇杷的“全产业链图谱”,中间用箭头连起一行字:“学模式,找品种,补链条”。

聚力转型谋突围 让新苗落地生根

“塘栖能把枇杷做成‘多元产业链’,咱车李村也能在双胞菇之外,种好毛木耳!”刚从塘栖归来,李文利就召集村“两委”会议,“这次去塘栖,我最大的感受就是,单一产业风险大,得在双胞菇之外,给村里找条新的增收路子。”

经过和村“两委”干部的多次讨论,种植毛木耳的想法越来越坚定。李文利组织村里的种植户召开座谈会,刚讲完毛木耳种植前景,就有种植户提出疑虑:“李书记,咱种双胞菇才顺了手,这毛木耳听都没怎么听过,要是种砸了,那损失可不小啊!”旁边几位种植户也跟着点头:“是啊,这新东西没把握,可不能随便试。”

面对大家的疑虑,李文利给出了办法:“我联系了山东鱼台县王庙镇大溪村的毛木耳种植基地,那里种了很多年,技术成熟,我带大家去实地看看。”没过几天,种植户们就跟着李文利赶赴山东。一到大溪村的毛木耳种植基地,连片的标准化大棚就吸引了大家的目光。基地的技术员一边演示管理方法,一边介绍:“其实这毛木耳和双胞菇的管理有不少相通的地方,你们有双胞菇种植经验,学起来肯定快。”

在基地产品加工区,工人们将刚采摘的毛木耳进行分拣、包装;在发货点,一箱箱打包好的毛木耳被装上货车。基地负责人笑着说:“这毛木耳耐储存、易运输,发往各地都没问题,只要品质好,根本不愁卖。”听到这话,之前一直紧锁眉头的种植户们,脸上渐渐有了笑容。回来的路上,种植户高标主动跟李文利说:“李书记,这毛木耳看着行,咱村有种植经验,我觉得可以试试。”

从山东回来后,李文利立马又组织种植户开了会。这次大家的态度完全变了,争着讨论怎么种好毛木耳。李文利见状,当场宣布:“咱先利用村里的闲置地块,建6座标准化毛木耳大棚,技术上我请专业的技术员来指导,大家有什么问题随时提。”高标第一个响应:“我报名,我想承包几个棚尝试一下。”

接下来的日子里,村“两委”迅速协调土地、联系施工队,村里的闲置地块很快热闹起来。挖掘机平整土地的轰鸣声、施工队搭建大棚框架的敲打声交织在一起。没过多久,6座标准化大棚建成了。当第一茬毛木耳从菌袋里冒出来时,村民们都围过来看新鲜——这株“新苗”,终于在车李村扎了根。

产业兴旺结硕果 变菌香为“增收香”

在车李村毛木耳标准化大棚,记者看到,层层叠叠的菌包整齐排列在架子上,饱满的毛木耳像一朵朵黑色的小云朵,湿润的空气中弥漫着菌菇特有的清香。种植户们手提竹篮穿梭在菌架间,采摘、分拣、装袋……整个流程高效又规范。

“能种出这么好的毛木耳,离不开技术打底。”种植户高标笑着对记者说。为了让毛木耳产业站稳脚跟,村里特意从山东鱼台县邀请技术员定期指导。小到菌包摆放间距、大棚温湿度调控,大到病虫害预防、采收时机判断,技术员都带着种植户现场实操。“刚开始总担心菌包发霉,技术员教我们挂湿度计监测,超过临界值就及时通风,现在摸透了规律,心里踏实多了。”高标说。

技术稳了,销路更要通。依托此前李文利在杭州市临平区塘栖街道塘栖村跟班学习时建立的联系,车李村借助塘栖村的资源牵线,成功打开了外地市场。如今,车李村的毛木耳已稳定销往浙江、山东、广西、福建等省份。新鲜菌菇从采摘到发运衔接顺畅,真正实现“不愁卖”。

产业旺了,村民的“钱袋子”也鼓了。每到采收季,毛木耳的分拣、打包、装车等环节都需要大量人手,村里的留守妇女、高龄老人等弱劳动力成了“主力军”。“每天来这儿干活,一天能挣几十块,既能照顾家里,又能添份收入。”正在分拣毛木耳的村民说。据统计,仅采收季,6座毛木耳大棚就能为村里提供近百个临时岗位,让村民在家门口实现就业增收。

如今,毛木耳已成为继双孢菇之后,车李村的又一张“名片”。“下一步,我们将聚焦提质稳产,在现有基础上深耕技术、规范管理,待种植模式成熟后有序扩大规模。同时,通过完善产业链条,推动菌菇产品从初级农产品向加工品延伸,让‘地头鲜’变成‘袋中味’,让村民的收益更稳、乡村的产业根基更牢。”李文利信心满满地说。